新しくなったスキー教程と指導員研修会

十年ぶりにスキー教程が全面改訂されました。

新教程を読み、興味津々となったところで、指導員研修会に参加してきました。

その個人的感想を書いてみたいと思います。

まず、わたしには自分が良いと思っているスキー理論があります。そちらについては以下の書籍で紹介していますので、ご興味のある方はお読みいただけましたら幸いです。

スキー全般についてはこちら(写真から販売元にリンクしています);

スキー コブ攻略バイブル 動画でわかる実践スキルと効果的な練習法

自分の理論を持つようになったのは、指導経験と関係が深いです。選手時代はより速くとか、より強くとかを目指し、チャンピオンたちを研究したり、自分の好きな滑りをされる選手や有名スキーヤーを研究したりしてすごしてきました。

初めてお金をいただいてスキー指導したのは二十三歳の時だったように記憶しています。ですのでスキー指導者としてもう四十七年が経ちました。最初はSIAからスタートしているので、SIAからSAJへの資格転向も経験しています。校長となってスキー学校を運営してから三十八年くらいでしょうか?

じっさいに指導してみると、いろいろなことを感じるものです。

同じ内容をやっても、大きな効果がでる方と、まったくでない方がいらっしゃったり、それどころか日本語の捉え方がまったく異なる方がいらっしゃったりと、さまざまな体験があります。ここ十年くらいふたたび英語でのスキー指導が多いため、英語の方が運動を的確に表現しやすいことも興味深く感じています。二十代の頃、カナダでウォータージャンプやスキー指導をおこなった時も、同じ事を感じたのを思い出します。

全日本スキー連盟の指導員資格を維持するためには、二年に一度の研修会参加が義務づけられています。今年がその年だったので、一月六日と七日、白馬岩岳にて研修会を受講してきました。

十二月中盤からずっとレッスンが続いていたこともあり、研修会で生徒の立場へ転換するのが大きな気分転換になり、とても楽しい研修会となりました。たくさんのスキーのうまいみなさまと素晴らしい時間を共有することができました。

ありがとうございました。

教程を読んで研修会に参加して、これまでの教程や研修会より、ずっと自分の考えに近いものだと、とても嬉しくなりました。

現在、わたしがいちばん大事にしているのは「迎え角」です。これについては後半に書かせていただくことにして、まずいちばん嬉しかったことから。

なにしろ嬉しかったのは「外足荷重/加重」です。

物理学的に考えて、やはり「外足荷重が基本になるべき」とずっと考えてきました。もちろん内足をうまく使えて、内足への荷重やエッジ角をコントロールできるのは素晴らしいことです。が、それが基本とはなりえない(高度な応用技術である)というのがわたしの持論です。スキー技術の上達や発展のためには、やはり外足荷重を基本に置くべき、ということを実感し続けてきました。

次に嬉しかったのは「前傾」の強調です。

こちらも物理学的に考えると、ターンの導入部では前への荷重が必要になります。そのために必要となるポジションが「前傾」です。

ずっと脛角と上半身の角度を「平行」にと言われてきました。これは、特別に柔らかい3ピースブーツなら実現可能ですが、現在の硬いレーシングブーツではなかなか実現できません。百キロを超えた体重で自重の倍以上でスクワットできるような人ならわかりませんが。

今回は脛角より「上体の前傾を強める基本姿勢」が強調されていました。これも硬いブーツなら必要なことだと感じています。

最後に「迎え角」について少し書いてみます。

「迎え角」の解釈ですが、教程にあるように「スキーの方向とスキーヤーの進行している方向が作り出す角度」を意味します。しかし、ここまでだとスキー操作への重要性が理解出来ないので、以下のように理解していただけましたら幸いです。

「スキーの方向と、スキーが受ける抵抗の作り出す角度」

これは「スキーの方向と、スキーヤーが発揮する力の方向が作り出す角度」と捉えても同じことです。

もっと進めて考えると以下になります。

スキー(スキーヤー)に掛かる抵抗の大きなものは「重力」と「遠心力」です。そこで重力のベクトルと遠心力のベクトルを合成すると、それがスキー(スキーヤー)に掛かるもっとも大きな力となります。

この時のスキーの方向と力の掛かってくる方向の角度を迎え角と呼んで差し支えないと、わたしは考えています。

このように理解すると、プルークやシュテムは両スキー同時に(左右どちらのターンに対しても)迎え角を生みだす技術と考えられます。ですからプルークやシュテムではターンを始動する際、特別なことをしなくても荷重の移動だけでターンを連続させることができます。しかしパラレルターンの場合、両方のスキー同時に両側(左右)に迎え角を作ることはできません。荷重変化だけでは次のターンへの迎え角が生まれないのです。

そのためターン後半、斜め下方向からのエネルギーを受け止めていたものを、わずかでも良いから次のターン外側からの力(斜め上方向からの力)を受け止める形に変化させる必要が生まれます。つまりターン始動では新しい迎え角が必要となり、そのための仕掛けが必要となるのです。

このパラレルターンにおける迎え角の使い方が加わっていたなら、新教程はわたしにとって最高の教程となります。そこだけ・・・パラレルターンでの迎え角・・・が明確に書かれていなかったことだけを残念に感じました。

でも過去どの教程より自分には合っています。

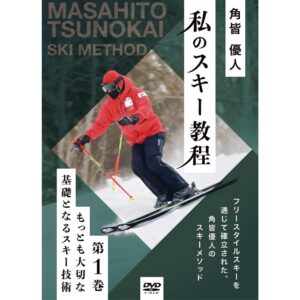

かつて「フリースタイルスキー教程」を作った時、自分が中心となって書かせていただきました。あの時のたいへんさを思い出すと、今回新教程をお作りになったみなさまに心からの感謝をお伝えしたいです。

素晴らしい教程を、ありがとうございました。

またこうした影響力の強い話題について書くと、しばしば心がすさむメッセージをいただくことがあります。そうしたメッセージはお願いですからお控えください。

本一冊作るということは、その人のこれまでの体験が詰め込まれたものです。素晴らしい内容がたくさん入っています。そこから学ぶことが本質であり、安易な批判は控えるべきだと、わたしは考えております。

https://ameblo.jp/tonakai-no-hitorigoto/entry-12882385449.html